【学会報告】日本画像医学会参加レポート:整形外科医が考える「児童虐待の早期発見と親へのサポート」

先日、第43回日本画像医学会に参加しました。多岐にわたるセッションの中でも特に強く印象に残ったのは、児童虐待に関するシンポジウムです。

医療機関で「虐待のサイン」を見逃さないために

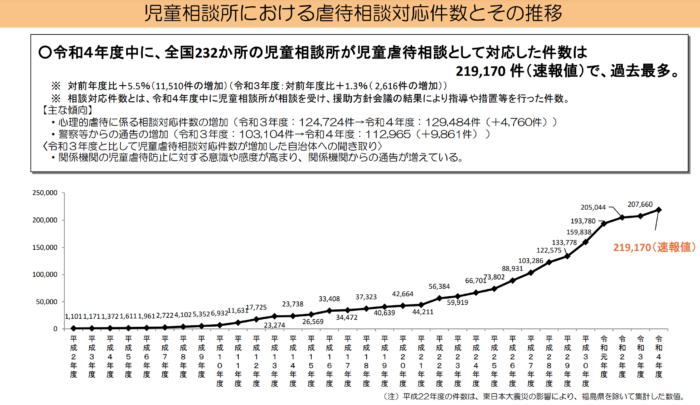

2022年の調査では、児童相談所が対応した児童虐待相談件数は219,179件に達し、過去最多を更新しています。一般的に虐待というと「身体的な暴力」が想起されがちですが、実際には心理的虐待、ネグレクト(育児放棄)、性的虐待なども含まれます。

しかし、児童相談所によると、医療機関を通じて寄せられる虐待相談は、全体のわずか**1.8%にとどまります。さらに、医療機関で患者さんサイドから外傷の申告があるのは受診者のわずか16%**に過ぎません。

被虐待児は自らの苦しみを言葉にすることが難しく、また、親が虐待を隠蔽するケースも少なくありません。この現状を踏まえ、私たち医療従事者は、子どもの外傷を見つけた場合は、慎重に検討し、皮膚の状態などを注意深く確認する必要があると改めて痛感しました。

例えば、不可解な圧痕が肋骨や肩甲骨にある場合などは、揺さぶり症候群の可能性を含め、重大な虐待のサインである可能性を考えながら診療にあたることが重要です。

被害者と保護者、両方へのサポートの必要性

シンポジウムで特に心に残ったのは、虐待に関しては被害を受けた子どもに焦点が当てられがちですが、親へのサポートも必要とされているという点です。

家族の抱える問題は、表面的な「現状」だけでなく、その背景にある状況や要因を深く理解することが、支援の第一歩となることを学びました。

当院の取り組みと今後の診療への誓い

当院では、日頃から看護師が中心となって医師の診察前に事前問診を積極的に行うことで、患者さんからの小さな声や変化を吸い上げられるよう努めています。

今回の講演の中では、母親の育児に対する姿勢や悩みを理解する上で、母子手帳の確認も重要な手掛かりになり得ると学びました。

整形外科は外傷を診る機会が多いからこそ、虐待の早期発見における責任は重大です。今回の学びを活かし、明日からの診療において、より一層注意深く、子どもたちとその家族の状況に配慮したケアを提供してまいります。

執筆者情報

日本整形外科学会専門医 伊達 亮(だて整形外科リハビリテーションクリニック 院長)

福岡大学医学部医学科を卒業後、山口大学医学部付属病院整形外科・麻酔科での経験を経て現職に至る。日本整形外科学会専門医 、日本骨粗鬆症学会専門医 、日本リハビリテーション医学会専門医 など多岐にわたる専門医資格を保持し、地域の「寝たきりゼロ」をミッションに掲げ、骨粗しょう症の早期発見・早期治療、および運動器リハビリによる転倒予防に尽力している。